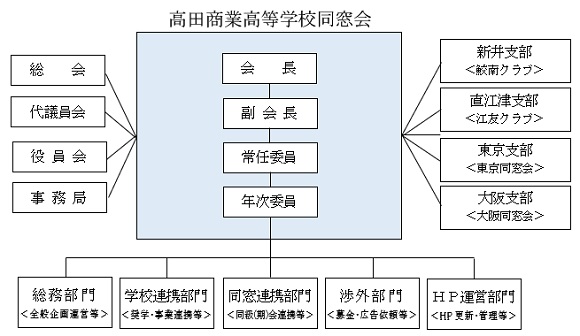

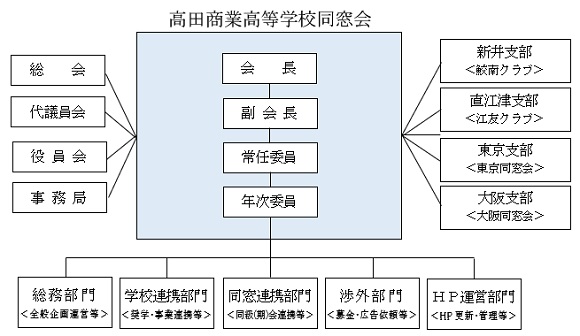

同窓会会則

組織、役員・代議員

<敬称略>

【1】組織図

※ 上記4支部は現在活動を終了しています

【2】役員・代議員

| 役職名 | 氏 名 | 卒年(回) | 役職名 | 氏 名 | 卒年(回) | 役職名 | 氏 名 | 卒年(回) |

|---|

| 会 長 | 岡田 昭人 | s56(33) | 幹 事 | 杉田 一夫 | s52(29) | 常任委員 | 秋山 徹 | s57(34) |

| 副 会 長 | 牧 啓憲 | s57(34) | 〃 | 一越 典文 | s56(33) | 〃 | 堀川 晃 | s57(34) |

| 〃 | 風間 智義 | s59(36) | 〃 | 枡谷 健太 | h17(57) | 〃 | 木村ゆかり | h1(41) |

| 〃 | 高倉 章 | s60(37) | 常任委員 | 横田 泰伊 | s41(18) | 〃 | 金子 竜也 | h18(58) |

| 顧 問 | 川崎 幹彦 | s39(16) | 〃 | 梅川 清雄 | s41(18) | 学 校 長 | 石積 希 | |

| 〃 | 船崎 信夫 | s37(14) | 〃 | 星野 義明 | s42(19) | 教 頭 | 青山 淳 | |

| 監 事 | 森田 貞一 | s43(20) | 〃 | 山﨑 秀秋 | s43(20) | 事 務 長 | 猪俣 明弘 | |

| 〃 | 渡辺佐千雄 | s50(27) | 〃 | 築田 秀敏 | s53(30) | | | |

沿革、歴代同窓会長

<敬称略>

【1】高田商業高校沿革

<概 要>

(C)N-Miyauchi

実りの秋・はさ木/牧区

(C)N-Miyauchi

実りの秋・はさ木/牧区

大正5(1961)年4月20日、高田市立高田商工学校として開校。以来100年にわたる歴史と伝統を有し、地域の商業教育の中心校として期待を担いつつ、

時代の進化とともに幾多の変遷を重ねてきました。これまで1万6千有余名の前途有為な若者を育成し、地元をはじめ社会の様々な分野に多くの人材

を輩出してきました。

時代と共に変化する社会情勢と求められる教育環境を実現するための学科改変を重ね、昭和22年 工業科と分離独立、同63年商業科→商業・情報処理科並置、

平成16年商業・情報処理両科を総合ビジネス科に全面学科改変し、現在に至っています。

<沿革(概略)>

<<定時制課程 創立から閉課程まで>>

昭和22年、文部省(現文部科学省)は定時制高校設置を表明。翌23年には全国92の新制高校に通信制課程を設置し、勤労青少年に

教育機会均等の場を与える政策を実施した。この制度により県下の殆どの高等学校では定時制課程を併設した。上越地域では、直江津高校、

新井高校、北城高校に定時制課程が設置された。

本校では昭和35年に、上越の商業・経済の中心地である当地において定時制課程でも商業教育を提供するべく申請し認可を得て設立された。

しかしながら戦後の復興から高度経済成長期に入るにつれ、昭和30年を境に定時制進学者が減少の一途を辿ることとなった。各校単位での

定時制課程の持続的展開は困難が危惧される中、昭和40年4月に松縄蔀校長が赴任した。新校長は新たな構想を提言した。それは、全日制生徒

激増期にあたり校舎施設設備が手狭となるなか、高田商業高校をより広い校地を求めて転地を図り、南城3の現校舎を活用して新たに近隣

の定時制・通信制課程を統合して、独立した定時制高校を設置するというものであった。幾多の陳情を経て昭和43年4月に通信制課程も併設した高田

南城高等学校として認可・設立となって実現した。

本校定時制課程も南城高校に移行し、昭和46年3月の第8回卒業生をもって閉課程となった。昭和36年からの11年間で265名の有意な

卒業生を送り出した。

※ 昭44(1969).12.14 - 高田商業高校同窓会定時制部会創立総会開催

※ 昭45(1970).08.02 - 高田商業高校同窓会定時制部会第2回総会開催

出典:百周年記念誌

【2】歴代同窓会長

| 代 順 | 氏 名 | 就任(期間) | 代 順 | 氏 名 | 就任(期間) | 代 順 | 氏 名 | 就任(期間) |

|---|

| 第1代 | 倉石 源蔵 | t09(1) | 第8代 | 池主 隆治 | s22(4) | 第15代 | 樫野 利雄 | s57(15) |

| 第2代 | 佐野 常栄 | t10(1) | 第9代 | 石田 庄治 | s26(7) | 第16代 | 高沢 郁男 | h09(11) |

| 第3代 | 本多 石介 | t11(2) | 第10代 | 岡庭 克己 | s33(3) | 第17代 | 川崎 幹彦 | h20(11) |

| 第4代 | 伊藤 彰 | s03(8) | 第11代 | 石橋 源蔵 | s36(5) | 第18代 | 眞保 正博 | r01(4) |

| 第5代 | 小川 延賢 | s11(6) | 第12代 | 白川 哲司 | s41(5) | 第19代 | 岡田 昭人 | r05(ー) |

| 第6代 | 吉田 正元 | s17(3) | 第13代 | 大島 保 | s46(3) | 第20代 | | |

| 第7代 | 茂野松次郎 | s20(2) | 第14代 | 石原 慶治 | s49(8) | 第21代 | | |

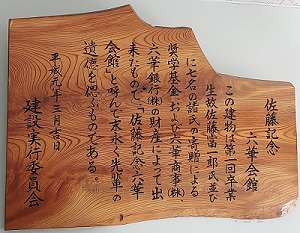

佐藤記念六華会館

【1】佐藤記念六華会館とは

昭和37年12月26日、本校乙種第一回(大正6年3月)卒業生の佐藤富一郎氏(昭和44年没 享年68歳)が、

東京電力㈱の株式(2,400株、120万円)を寄贈された。佐藤氏は高田市南本町3丁目出身で就職のために上京され、

大同レザー株式会社を興され、東京都江戸川区の区議会議員及び区長も務められた。

また同時に、地元7名の有志諸氏が東京電力増資分800株(合計32万円)を引き受け寄贈され、佐藤氏寄贈分の株式

と合わせて昭和39年に六華奨学会が発足した。その後、有償増資・無償増資を合わせて最終的に15,163株となっていた。

昭和59年、創立70周年記念事業を進めるに当たり、南本町3の旧校舎時代の六華商事・六華銀行の残余財産の使途について

検討がされ、県当局との幾度かの交渉過程を経て校地南端にあった体育クラブ室(合宿所)の改善として新たな建物

の建設・寄付採納(県有財産)が認められ、現会館の建設に至ることになった。

会館建設に当たり、六華商事・銀行残余財産に加え、前述の寄贈東京電力株式を売却し、奨学金基金として3,000

万円を金銭信託として残し、残りを会館建設資金に充てるべく佐藤富一郎氏夫人の了解をいただいた。

以上のような経過を経て平成元年に会館が完成し、会館名を「佐藤記念六華会館」として佐藤氏夫人ご臨席のもと落成式が

挙行された。

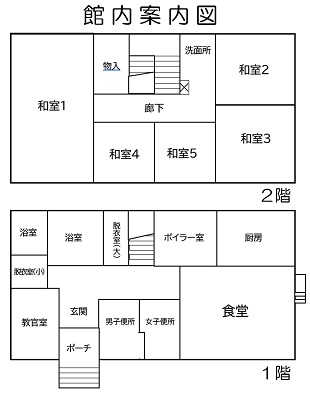

【2】建設場所、施設・設備

建設場所については、旧体育クラブ室(合宿所)改善の趣旨からすれば校地南端の場所での建て替えになるところではあるが、

広大なグラウンドを挟んで校舎と離れていることから、本校OBの丸山保県会議員にもご尽力いただき、校舎北側の現在地に建設

できることとなった。

会館は2階建て鉄筋コンクリート造りで、1階に大食堂(含 厨房)、男女別浴室・トイレ、教官室等、2階は大小合わせて

5室(和室)を設けてある。

.png)

※ 上記4支部は現在活動を終了しています

※ 上記4支部は現在活動を終了しています